ATTRACTION

弓道具を知る

2019.01.24

第二回 一株の真篠(2)

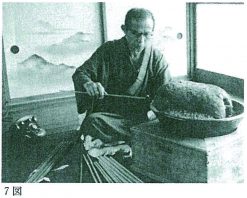

第7図は「火入れ」、第8図は「磨き」である。

削りあがった箆(の)は、節を貫いて「火入れ」が行われる。これを「なか火」という。図のように良質の炭火のトンネルを繰り返し通して、竹に含まれている分子を丹念に練りながら、充分な矯が行われる。

「なか火」が済むと、図8の「石磨き」。石と石との間に二本の箆を挟むようにして、細かな金剛砂(こんごうしゃ)(註1)を箆に振りかけ、左手の指で静かに廻しながら、小刀目(こがため)(註2)の落ちる程度まで磨くのである。

さらに「火入れ」。図7の様式で炭火のトンネルの下の部分に樫小丸(かしこまる)(註3)、別名ビンチョウという特殊の炭を使って、少しずつ順に重ねるようにして、全体を焼きながら着色、すなわち「焼き入れ」が行われる。これを「本火」という。

補足2 「火入れ」とは、補足1の標語にある「三火(さんび)」の事であります。火色に白・枇杷火・火色・焦がし・黒色等々あり、いずれの場合も長所・短所を考慮し仕上げる事は難しいことであります。

次に、水にひたして「もどし」を行う。すなわち堅さを戻してから充分な矯が行われ、さらに図8の様式で竹磨き石を竹に換えて、砂も極細かなものにする。

次に「水とくさ研ぎ」(註4)、最後の「艶出し研ぎ」をして、矯が行われ、釣り合いを合わせ、筈(はず)揃え。これで箆として一応完成である。

このような箆作りが、何時の頃から始められたものであろうか。もちろん多少の変遷はあるが、実に優れた手法である。前後三回の「火入れ」によって、竹の分子の乱れはくまなきまでに練り鍛えられ、本質的に千年変わることなき竹として保持することのできる実に尊い手法である。このことは、作者も射手も案外気が付いていない。忘れられているらしい。

第9図「矢矧(やは)ぎ」である。「羽拵(はねこしら)え」といって、一枚の羽の中心から左右に割いて、斑(羽の模様)を揃えながら定寸に羽どり、羽軸を薄く平らに焼き、図のように箆に対して平行に矧ぐのであるが、羽の右向きと左向きで少し手加減がある。これは矢が逆廻りしないよう十分な注意が必要だからである。

矢をハヤ、オトという。羽根の右向きを甲矢、左向きを乙矢といい、また兄矢、弟矢とも書く。甲乙は羽を主としたもの、兄弟は竹を意味したものと心得てよい。

第10図は、仕上げである。特殊のハサミで羽形の調整、箆の形により羽幅を自由に調整しながら仕上げるのである。

第11図は、最後の仕上げ矯である。これも本来、炭火がよい。つい便利さから、今ではガスで矯めている。

補足3 ここで言う「矯」とは「仕上げ矯(ため)」の事であります。補足1の標語で言う「一矯」又は「二矯」とは、「荒矯(あらだめ)・中火・火入れ・仕上げ矯」全ての工程での矯作業を表したものであります。

(註1) 研磨剤。古代から、玉石を磨くのに用いられていた。ざくろ石ともいい、成分は炭化ケイ素。

(註2) 小刀で彫りつけた刻み目。

(註3) ウバメガシを原木とした最高級の炭を備長炭というが、その中でも丸いものを樫小丸という。火持ちがよく、火加減の絶妙な調整ができる。原木は、南紀、高知、宮崎に自生する。

(註4) 砥草を用いて矢を研ぐこと。この植物は茎に多量のケイ酸質が含まれているため、これを煮て乾燥させ、研磨剤として用いる。

PREV.

第一回 一株の真篠(1)

NEXT.